Figlio della vergogna

- Dettagli

- Categoria: I racconti di Michel

- Pubblicato: Martedì, 25 Gennaio 2022 13:10

- Scritto da Super User

- Visite: 312

Figlio della vergogna

Il mio benvenuto al mondo furono le grida di mia madre, mentre il mio corpo deforme usciva dal suo grembo. Le ricordo e voglio dimenticarle. Vorrei avere altri ricordi di lei, ma a stento riesco a pronunciare il suo nome. “Pasifae,” sospiro, ma il suo nome rimbomba sulle mura che mi circondano e lei non è mai qui. Non lo è mai stata, perché la madre di un mostro non prova altro che vergogna per la sua creazione.

Il buio non mi lascia altro che ricordi. Ricordi che non voglio. Ricordi che non ho chiesto. Ma che mi assillano e vivono dietro le mie palpebre come parassiti. Ricordi della luce che non vedo da anni e di tutti gli orrori che sono accaduti sotto l’indifferente occhio di mio nonno: il sole, colui che tutto vede e nulla compie, che ha abbandonato al suo atroce destino suo nipote, non degnandosi di scendere dal suo accecante carro. Dannati gli dei, dannato mio nonno.

Sono il figlio della vergogna. Sono il figlio della boria di un tiranno incapace di rispettare il volere degli dei. Dannato Minosse e dannati gli dei. Sono il figlio della maledetta voluttà della mia innocente madre. No, non innocente, ma colpevole come tutti loro. Colpevole di non avermi amato. Perché non ero degno del latte del suo petto? Perché non ero degno di una sua carezza? Perché Arianna e i suoi figli hanno avuto l’amore che io posso solo immaginare? Dannata lei, dannati gli dei, ma dannati soprattuto gli uomini.

Minosse, tiranno senza pietà, non merita nemmeno il mio sputo, ma su una cosa aveva ragione. Mentre la sua frusta sferzava la mie carne e il sangue grondava dalle mie ferite, la mia bianca pelliccia impregnata della sua vermiglia melma, diceva l’unica verità che abbia mai conosciuto. “Ti odieranno sempre. Non sei uomo e non sei bestia. Vai nei boschi e gli animali ti eviteranno, spaventati dall’orrore del tuo aspetto. Vai nelle città e gli uomini ti ripudieranno, anzi, ti cacceranno, come il più infimo dei conigli.” Dannato lui e dannati gli uomini, ma Minosse aveva ragione.

Ma io non voglio vivere in una città. Io non voglio pascolare nei boschi. Ho un unico desiderio. Rivedere la luce, sentire il suo calore sulla mia pelle. Vedere la mia candida pelliccia risplendere quasi iridescente sotto la sua dolce carezza. Ma dov’è la luce? Dove sono io?

Sento il mio respiro. La fredda oscurità della mia prigione lo congela in un biancastro vapore. Ricordo tutto, ricordo ogni giorno passato sotto il sole. Il disprezzo dei miei fratelli, l’orrore delle mie sorelle, il livore del tiranno che avrei chiamato padre se mai mi avesse dato l’opportunità e la tristezza nei vacui occhi di mia madre. Ma non ricordo, per quanto mi sforzi, quando arrivai qui. Quando questa prigione mi reclamò come suo. Dannato Ipnos e dannato sonno, perché quella sera mi addormentai? Perché al mio risveglio non ci fu altro che buio?

Ormai i miei occhi conoscono il buio come se fosse luce, ma non ci sono altro che mura. Mura infinite e svolte e nicchie e scale e vicoli e mura e mura e mai una finestra, mai una crepa da cui vedere la luce. Ma c’è una porta. Una singola, terribile porta, da cui ogni anno arrivano loro. Quei quattordici ragazzi, giovani e belli come io non sarò mai. Arrivano con la loro paura e il loro odio. Ma non sanno che io li odio di più.

Arriveranno presto, a momenti. Segno con i miei duri zoccoli i giorni passati qui. Il mio pasto è vicino. E io ho fame, divorerei il mondo e tutti gli uomini che vi camminano sopra. Divorerei la frusta con cui Minosse mi puniva per essere nato. Divorerei il panno in cui fui avvolto e pulito dal sangue di mia madre.

Ed ecco che la porta, la terribile porta che mi deride con la sua portentosa robustezza, scricchiola. Dannato Dedalo e il suo genio, dannati gli uomini e le loro arti. Non c’è luce. Dedalo è stato crudele. Ha costruito due porte, così che io mai vedessi la luce. Così che io la dimenticassi. Ma non posso dimenticarla, perché è nel mio sangue. Perché nelle mie vene scorrono le gocce di luce che discendono da mio nonno.

Eccole, le mie tremanti prede. Quattordici, come ogni anno, ma mai abbastanza per sfamarmi. Il mio stomaco si attorciglia pensando alla loro carne. Quanto la bramo. La mia bocca si riempie di saliva anche al pensiero delle loro ossa. Vorrei… vorrei non dovere fare questo. Vorrei poter essere tra loro. Giovane e bello come loro. Ma la fame mi acceca e loro mi hanno rifiutato. Loro non meritano la mia pietà.

Il fiato si fa già veloce, mentre loro si accalcano, graffiando la porta, urlando a squarciagola. Tranne uno. Un ragazzo si fa avanti, il suo polso è cinto da un filo dorato e nella sua mano impugna una spada. Non urla, anzi, mi fissa, come se il buio totale non ci fosse. Come se la sua bellezza e la sua forza irradiassero luce propria. Non accetterò tale presunzione nella mia prigione.

I miei zoccoli echeggiano sul pavimento mentre carico verso di lui, le mie corna taurine puntate al suo fiero petto. Le urla dei giovani mi ricordano quelle di miei madre e alimentano la mia furia come Zefiro fa con le fiamme.

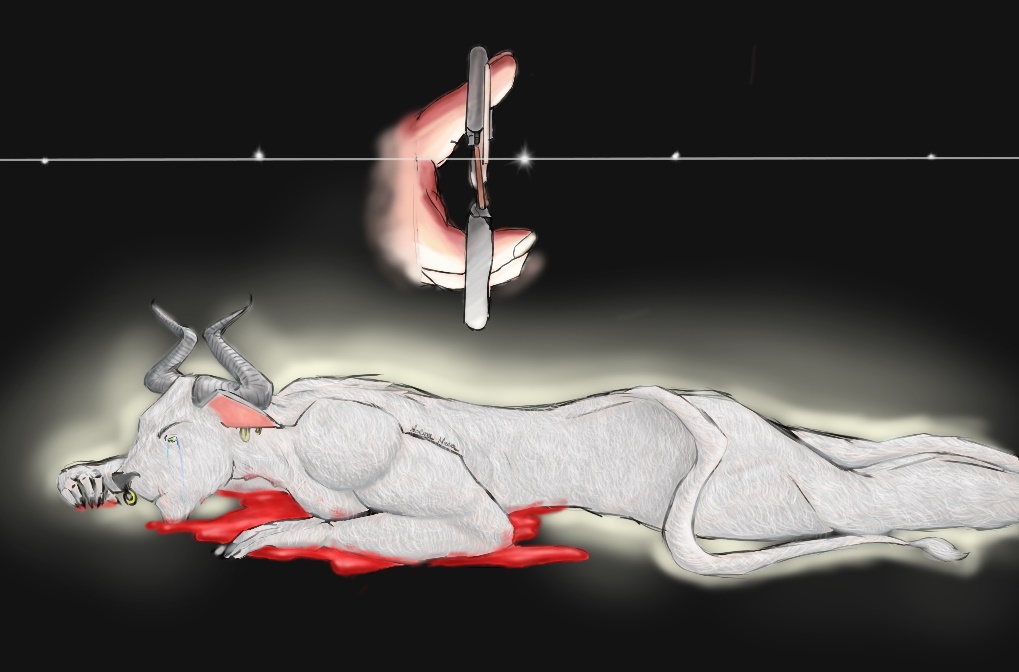

Corro, corro verso di lui, mettendo tutto il mio odio nelle mie zampe. Ma sono stato sciocco. La sua lama squarcia il mio petto, il mio sangue scorre sul filo della sua spada, gocciolando ai suoi piedi. Alzo gli occhi e il giovane mi guarda. Dopo tutti questi anni ancora non ho imparato. C’era speranza nel mio cuore trafitto di trovare pietà nel suo sguardo. Ma il giovane è soddisfatto.

“Il Minotauro è morto!” urla ai suoi compagni e sorride. “Il terrore di Creta è stato sconfitto!”

Le mie ginocchia cedono e il sangue lava via lo sporco e la polvere dalla mia pelliccia. Non più bianca, ma rossa come le pregiate stoffe che Minosse amava tanto. I miei battiti si fanno sempre più lenti finché non li sento più, sopraffatto dalle urla dei giovani.

Il mio addio al mondo sono le grida di quei quattordici ragazzi. Non di dolore, ma di gioia. Festeggiano la mia morte come io ho assaporato la carne dei loro fratelli.

Forse se fossi stato come il giovane che mi ha ucciso mia madre mi avrebbe stretto al petto. Forse Minosse avrebbe voluto avermi come figlio. Forse gli uomini mi avrebbero accettato. Ma è troppo tardi per cambiare. Sono nato deforme e sono morto come mostro.

Le mie lacrime si uniscono al sangue e le mie corna sbattono al terreno.

Il mio cuore si stringe e si contorce mentre la mia anima viene tesa come un filo e le forbici esperte di Atropo la tagliano. Le tre voci delle Moire si uniscono in un canto che quasi mi fa dimenticare le grida dei giovani e quelle di mia madre. Quasi mi fa dimenticare il fischio delle frusta di Minosse. “Vieni figlio delle bestie e degli uomini, il tuo supplizio termina qui,” recitano in coro.

La mia vista affoga nell’oscurità. La vera oscurità, quella che anche i miei occhi abituati non riescono a penetrare. Ma mentre emergo da questa pozza di nero, un tepore solletica la mia pelliccia. Non apro gli occhi, ma la luce già mi acceca. E so che la mia pelliccia sta brillando come non mai e che le tetre mura delle mia prigione sono scomparse. Il canto delle Moire si interrompe, più materno di qualsiasi mormorio di Pasifae, ma sono finalmente libero.

Michel Costantini